頼るだけの保護活動から頼られる保護活動へ

・当院が社会に対しておこなうことは以下の5つです

1、動物の健康を通じて人の精神的健康を充実

2、動物と人の社会的健康の充実

3、持続可能な動物保護モデルの確立

4、動物を通じた社会の幸福度を追求

5、人と動物と自然の調和した社会構築の実現

当院は、お金を儲けるだけの社会から脱却し、社会に還元できる収益性を構築します。その詳細は下記の項目でご説明します。

昨今、動物の社会的役割は年々増加する一方です。これは、2022年5月より、愛玩動物看護師が国家資格として位置付けされることからも明らかです。当院では、行政的な「愛玩動物」または「ペット」という呼び名には少々異論がありますから、主として「どうぶつ」として呼ばせて頂きますが、この「どうぶつ」の存在が人へもたらす重要な役割に注視します。

動物は人間の健康要素を担っています

・動物は人間の健康3条件の2つを担っています

1、精神の健康(心理的サポート) → 心理的な癒し

2、社会的健康(いきがい) → 誰かに必要とされる

世界保健機関(W.H.O.)でも定義されている様に、我々人間は、単に肉体的に病気がないことを「健康」というのではなく、「精神的(≒心理)」にも「社会的」にも満たされている状態を言います。これまで当院は、整体を通じて、皆様方に人間の肉体、精神、社会的健康性を実現出来る様に努力してまいりました。そしてこれからも同じく邁進してゆく所存です。

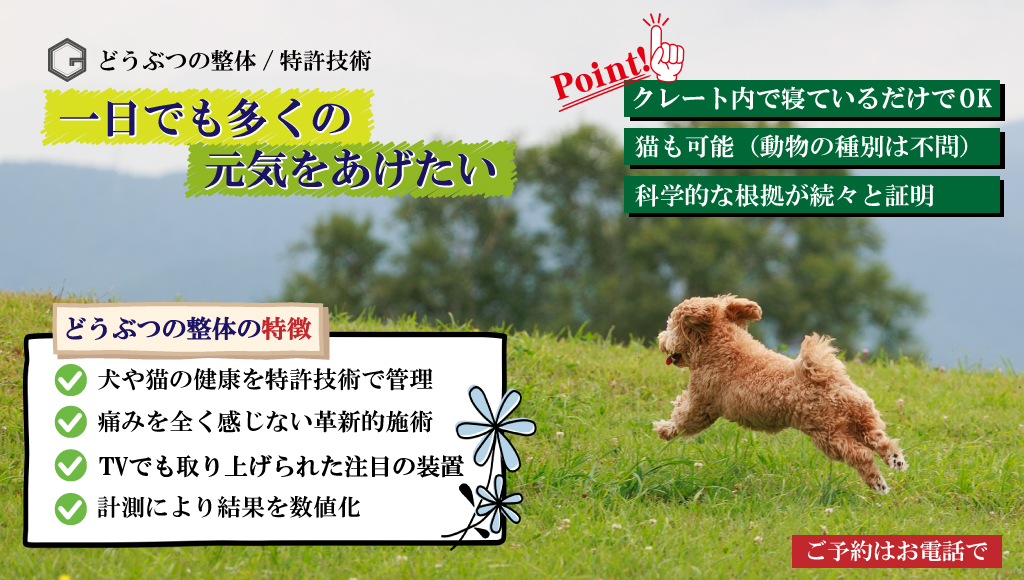

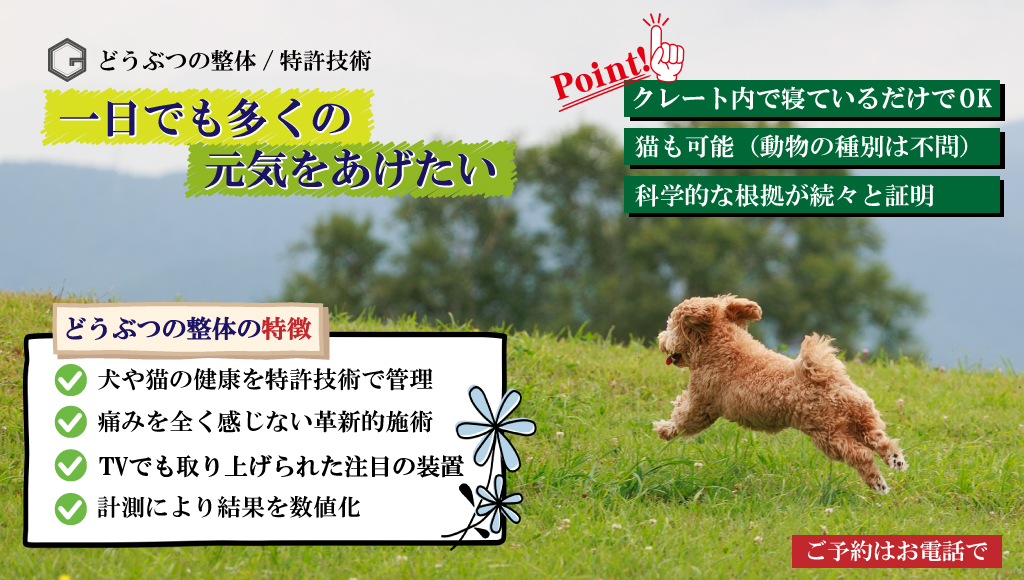

しかしながら、これからのIT社会や、昨今の感染症問題を見据えた時に、人との直接的な関わりが希薄になる一方で、精神的、社会的健康を、どのように充実させて行くのか?という社会的な課題があります。そこで、我々には「これまで以上に肉体以外の健康性を増進することは出来ないだろうか」という問題提起と「これまで必要ではあったが実現性が難しかった動物の健康維持」を、整体という視点からサポートすることは出来ないだろうか?という2つの課題認識がありました。約7年前から取り組んできたのがこのプロジェクト「どうぶつの整体」です。

当院で行う「どうぶつの整体」は、特許取得(特許第7010565号)の技術を採用し、世界でも当院でしか受けることのできない内容となっています。「動物の健康維持増進」と同時に「人間(飼い主)の精神と社会的健康性」を向上させるお手伝いが、我々に課された未来の事業形態と考えています。

精神的健康を充実

・動物の健康を通じ精神的健康を充実

上記でも述べた通り、人間の健康の概念の中では精神活動も重要視されています。我が国の愛玩動物の所管である環境省は、以下の様に述べています。

「犬・猫等の愛玩動物は、今日、多くの家庭において、家族の一員としてかけがえのない存在となっています。」「単なる愛玩動物の飼養に留まらず、その社会的意義も増しています。」(環境省自然環境局総務課動物愛護管理局)

昨今のペットの概念は、一昔前から顕著に変化し「家族」として扱うことが一般的概念となりました。例えば、家族の中の一人が体調を壊した場合、自分のことの様に心配するのは至極自然なことです。我々はどうぶつの「病気ではないが健康な状態でもない」というニーズにお応えし、どうぶつの整体を行うことで、一人でも多くの家族が健康的な状態を維持できる様に努めてまいります。これを通じ、飼い主の精神的健康性をどうぶつの健康を通じてサポートいたします。

社会的健康の充実

・動物と人の社会的健康の充実

社会的健康とは、人と人が関わり合う中で、他人に必要とされたり、または社会の中で自分の居場所を感じたりする状態にあることを指しています。これも、肉体と同列に位置する健康の必須要素とされています。この最小単位が「家族」であり、お互いが支え合える関係にあると言えます。前項でも述べた通り、ペットは「家族」であって、例えば、飼われている犬や猫が元気ではない場合、飼い主も本質的に、精神的健康や社会的健康であるとは言えません。これらは、「家族」以外の社会全体に対しても感じていることが重要な部分であり、例えば、仕事が充実していたり、その仲間や友人と、共に支え合える関係性にあるのことも大切です。当院では、動物への愛護意識は、昨今の人種差別、容姿差別、SDGs(持続可能な開発目標)で掲げる性差別を無くす意識が、根底では近い部分にあると考えています。

持続可能な動物保護モデル

・持続可能な動物保護モデルの構築と幸福度の追求

当院の基本的な考えでは、幸福度の重要な要素は、人間のみならず、自然環境や動植物環境といった、あらゆるものが人間の幸福度と相関関係にあるという考えです。当院では、これを人と人だけの狭い視点ではなく、人が生活を営むうえで、もっと大きな括りで幸福を追求して行きます。具体的には、昨今の動物保護活動の多くはボランティア活動と寄付によって賄われています。我々は単に事業として活動をするのではなく、これを全国的に拡大させ、必要なノウハウを動物保護活動に接する団体へ提供して行きたいと考えます。それにより、寄付だけに頼らない、持続可能な新しい保護活動への転換を支援いたします。